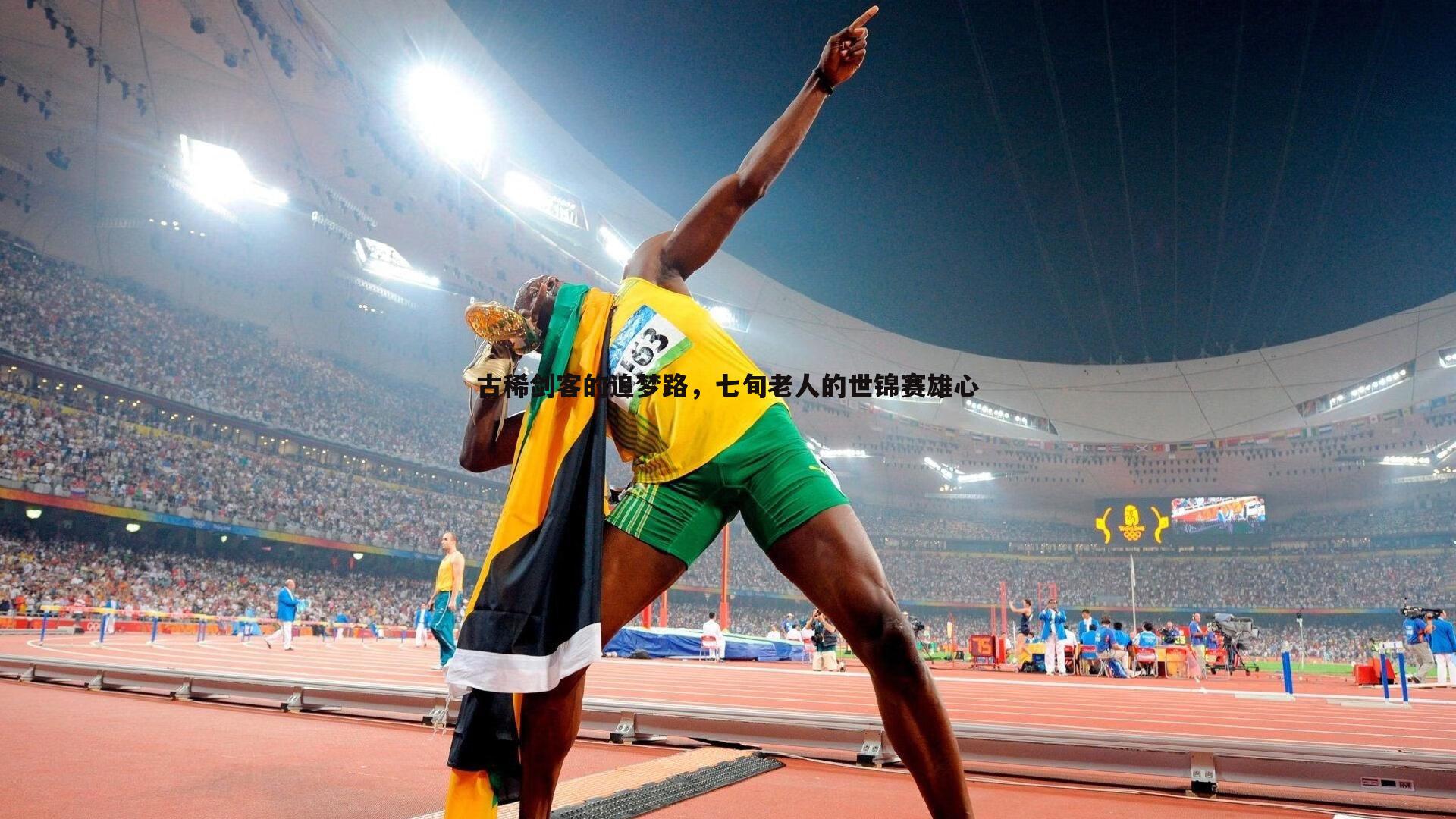

在一条安静的社区街道旁,一座不起眼的体育馆里,每天清晨都会传来金属交击的清脆声响,这里没有喧闹的观众,没有炫目的灯光,只有一位白发苍苍的老人,手持长剑,一次次地重复着刺击、格挡、闪避的动作,他叫李德明,今年70岁,是一名击剑爱好者,但与其他同龄人不同,他的目标不是简单的强身健体,而是站上世界击剑锦标赛的舞台。“我的目标是参加世锦赛,”李德明语气坚定地说,眼神中闪烁着年轻人般的锐气,“年龄只是数字,只要心还年轻,梦想就不会老。”

击剑,这项起源于欧洲的古老运动,常被视为年轻人的专利——需要敏捷的身手、迅捷的反应和充沛的体力,李德明用行动打破了这一刻板印象,三年前,67岁的他第一次接触击剑,从此便沉迷其中,每天清晨5点,他准时起床,进行一小时的体能训练,包括慢跑、拉伸和核心力量练习;上午则前往击剑馆,与年轻选手们一起切磋技艺,他的教练张伟坦言:“起初我以为他只是来玩玩,但很快就被他的执着打动,他的技术或许不如专业运动员,但他的专注和毅力无人能及。”

李德明的故事并非孤例,随着全球人口老龄化加剧,越来越多老年人开始挑战传统意义上的“年轻运动”,根据国际击剑联合会的数据,近年来,60岁以上的业余击剑爱好者数量增长了约20%,老年体育事业蓬勃发展,社区体育馆和老年大学纷纷开设击剑、游泳、甚至铁人三项等课程,专家指出,这种趋势不仅体现了老年人对健康生活的追求,更反映了社会对“积极老龄化”理念的认同,李德明笑着说:“别人退休后养花遛鸟,我选择执剑追梦,这让我感觉生命还在沸腾。”

追梦之路并非一帆风顺,李德明面临的第一个挑战是身体机能的自然衰退,击剑要求极高的爆发力和协调性,而老年人肌肉流失、反应速度下降是不可避免的生理规律,为了弥补这一点,他制定了严格的训练计划:每周三次力量训练,重点增强腿部和核心肌群;每天进行反应速度练习,如用手机APP做视觉刺激测试,他还调整了饮食结构,增加蛋白质摄入,减少高糖食物。“有时候练完剑,膝盖疼得睡不着,但第二天我还是会爬起来,”李德明说,“疼痛是暂时的,放弃梦想的遗憾才是永恒的。”

第二个挑战来自周围人的不解,起初,家人担心他的安全,朋友笑他“痴人说梦”,儿子李文曾多次劝他:“爸,您这年纪该享清福了,何必折腾自己?”但李德明用行动慢慢改变了他们的看法,他参加了几场本地老年击剑比赛,并取得了不错的成绩,今年初,在一场省级比赛中,他击败了多名年轻选手,夺得铜牌,站在领奖台上,他激动地挥舞着花剑,那一刻,所有质疑声都化为了掌声,李文现在成了父亲最坚定的支持者:“看到他眼里的光,我明白这不是任性,而是对生命的热爱。”

李德明的故事也逐渐影响了社区,他所在的夕阳红击剑俱乐部,从最初的寥寥数人发展到如今30多名成员,平均年龄65岁,每周,他们聚在一起训练,分享技巧,甚至组织友谊赛,俱乐部成员王阿姨说:“老李让我们看到,年龄不是界限,只要有心,70岁也能活出20岁的精彩。”这种精神甚至蔓延到年轻人中,附近大学击剑社的学生常来与他们交流,两代人因剑结缘,成了忘年交。

击剑对李德明而言,不仅是运动,更是一种生活哲学,他喜欢引用法国击剑名言:“剑尖指向目标,心指向未来。”在剑道上,他学会了专注与冷静:“每一次交锋都像人生缩影——要抓住时机,也要懂得退让。”这种心态让他在生活中也更加豁达,去年,他老伴因病住院,他一边照顾妻子,一边坚持训练。“击剑给了我力量,让我学会在逆境中保持平衡,”他说。

李德明正为明年的世界击剑锦标赛老年组做准备,世锦赛是全球击剑最高殿堂,老年组虽非奥运项目,但竞争依然激烈,需通过层层选拔,他的训练量增至每周20小时,并开始学习视频分析技术,反复研究对手的战术,教练张伟说:“他的技术还有提升空间,但意志力已堪比职业选手。”国际击剑联合会近年推动“终身击剑”计划,鼓励各年龄段参与,这为李德明提供了机会,他计划先参加亚洲区资格赛,争取入场券。

通往世锦赛的路充满未知,身体伤病、选拔压力、资金问题(自费参赛需数万元)都是障碍,但李德明笑对挑战:“就算最终去不了,努力的过程本身就有意义,至少我让更多人看到,老年人也可以有壮志凌云。”他的梦想已超越个人范畴——他希望成立一个老年击剑基金会,资助更多像他一样的“老剑客”走向国际赛场。

在体育世界里,冠军光环往往聚焦于年轻人,但李德明这样的“银发运动员”正重新定义体育精神,他们用行动证明:梦想没有保质期,激情永不退休,正如他所说:“我70岁执剑,不是为了证明什么,而是想告诉世界,只要心脏还在跳动,人生就永远有出鞘的勇气。”

夕阳西下,剑馆里的身影依旧挺拔,金属碰撞声不绝于耳,仿佛在诉说一个简单而深刻的道理:生命的意义不在于年龄,而在于那些敢于挥剑向前的瞬间,李德明的世锦赛之梦或许遥远,但每一步脚印都已刻下不朽的传奇。

发布评论