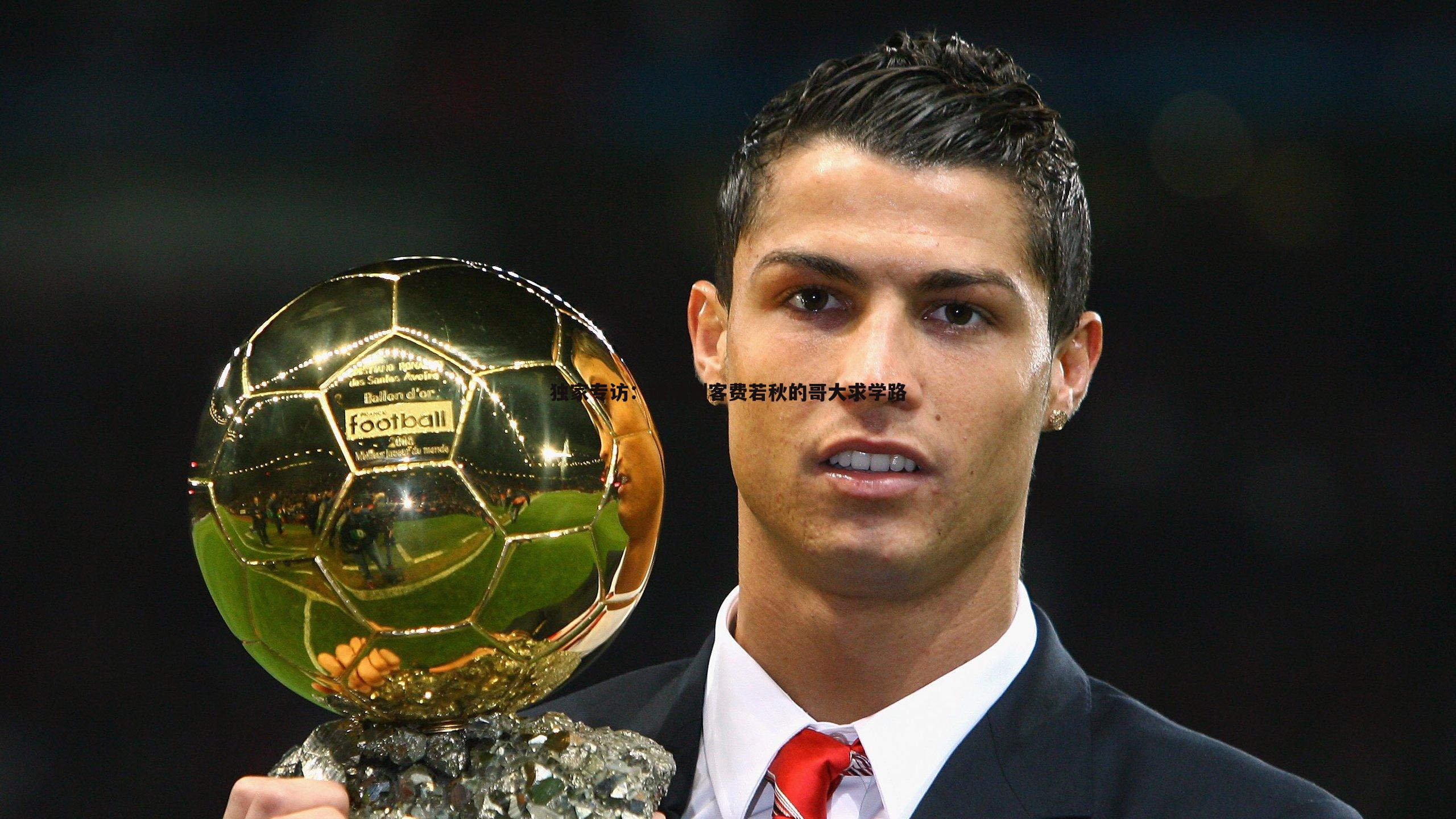

旅法剑客费若秋的哥大求学路,剑道与学业的双轨征程

在纽约曼哈顿的晨光中,哥伦比亚大学的图书馆内,一位身着运动服的亚洲青年正专注地翻阅着经济学文献,他,就是曾以“旅法剑客”之名叱咤国际剑坛的费若秋,他的身份多了一重——哥大研究生,本报独家专访了这位昔日的击剑明星,探寻他从赛场到校园的转型之路,以及他如何平衡竞技体育与学术追求的双重挑战。

从巴黎到纽约:一场跨越大洋的蜕变

费若秋的击剑生涯始于法国,年少时,他随家人移居巴黎,在一次社区活动中偶然接触击剑,从此与这项优雅而激烈的运动结下不解之缘,凭借天赋与努力,他迅速在欧洲青年赛中崭露头角,后入选法国俱乐部队伍,成为职业运动员,他的剑术以灵活多变著称,尤其擅长佩剑项目,曾多次代表俱乐部出战国际赛事,被誉为“东方闪电”。

在竞技生涯的巅峰期,费若秋却做出了一个令人意外的决定:暂别赛场,赴美求学。“击剑教会了我专注与韧性,但我也渴望在知识领域拓展自己,”他在专访中坦言,“哥大的学术氛围和体育传统吸引了我,这里既能延续我的击梦,又能开启新的人生章节。”

哥大求学:在学术与剑道间寻找平衡

进入哥伦比亚大学后,费若秋主修体育管理专业,课程涵盖运动心理学、体育营销等领域,他坦言,学业压力不小:“每天清晨训练,白天上课,晚上写论文,时间表排得满满当当。”但在他看来,击剑与求学并非对立,而是相辅相成。“剑道中的策略思维帮助我分析案例,而学术研究则让我更理解体育产业的运作规律。”

哥大击剑队的教练约翰·卡特评价道:“费若秋不仅是技术出色的运动员,更是团队的灵魂人物,他的国际经验为年轻队员树立了榜样。”尽管学业繁忙,费若秋仍坚持每周15小时的训练,并代表哥大参加美国大学击剑联赛,在刚结束的东部区域赛中,他带领团队跻身四强,个人更获得“最佳佩剑手”提名。

挑战与成长:文化适应与身份认同

从法国到美国,从职业运动员到留学生,费若秋的转型并非一帆风顺,语言障碍、文化差异,以及学术要求的严苛,都曾让他感到压力。“在法国,击剑是生活重心;而在哥大,我需要重新定义自己的角色,”他分享道,“但正是这些挑战,让我学会了多任务管理和时间规划。”

作为亚裔运动员,费若秋也面临身份认同的思考。“我常被问及‘你代表哪里’?体育无国界,我的经历融合了东西方文化,这反而成了我的优势。”他积极参与校园多元文化活动,并创办击剑工作坊,吸引不同背景的学生了解这项运动。

未来展望:以剑为桥,连接体育与教育

谈及未来,费若秋计划在毕业后投身体育教育事业,希望搭建连接竞技体育与学术研究的平台。“我想帮助年轻运动员平衡运动与学业,避免‘二选一’的困境,”他说道,“体育不仅是竞技,更是塑造人格的途径。”

他的导师、哥大体育管理系教授艾琳·莫里斯认为,费若秋的跨界经历具有示范意义:“他证明了运动员可以在学术领域同样出色,这种多元发展模式值得推广。”

尾声:剑锋所指,心之所向

采访结束时,费若秋匆匆赶往训练场,夕阳余晖中,他的身影与哥大古老的建筑交融,仿佛象征着一场传统与现代的对话,他的故事不仅是一名运动员的个人奋斗,更折射出当代体育文化的变迁——冠军之路不止于赛场,更在于对自我极限的不断突破。

正如他所说:“剑道追求‘一击必中’,而人生需要无数次的尝试,在哥大,我找到了新的战场。”

发布评论